الوجه الخفي للعقود من الباطن: بين أرباح الشركات ومعاناة العمال… أين الرقابة؟

إعداد: رشيد العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

ليس هناك ما هو أشد قسوة من انتظار المجهول، ولا ما هو أكثر إرهاقًا للنفس من فقدان الاستقرار… أن تعيش وأنت تتساءل في كل لحظة… متى ينتهي المشروع؟ من سيتولّى المشروع القادم؟ أين سنكون؟ من سيرحل ومن سيبقى؟ …

إن هذه التساؤلات لا يشعر بمرارتها إلا من يعيش داخل دائرة بيئة العمل التي تحكمها العقود من الباطن، ومن هم خارج هذا الإطار، قد لا يدركون عمق هذه الأسئلة، وما تخلّفه من ضغط نفسي مستمر، لكنها واقع يومي يعيشه العاملون في هذا النوع من العقود!

وتعتمد العديد من الشركات الكبرى في سلطنة عُمان في تنفيذ بعض عملياتها التشغيلية على شركات المقاولات والعقود من الباطن، لا سيما حين شرعت بعض الشركات على تحديث العقود المبرمة مع الشركات العاملة ضمن منظومتها التشغيلية، وما رافق ذلك من إجراءات حوكمة لتلك العقود؛ إذ لوحظ ارتفاع في معدلات إنهاء خدمات العاملين، وتزايد محاولات بعض الشركات المتعاقدة في تقليص أعداد القوى العاملة العمانية، بذريعة سعيها في خفض التكاليف التشغيلية للحفاظ على كفاءة الأداء والاستمرارية.

ومع التوسع في استخدام هذا النوع من العقود، سيكون بلا شك من نتاج ذلك ضعف الأمان الوظيفي، وانخفاض الأجور والمزايا بالقياس إلى الشركات الأم، وانتقال العمال بين أصحاب العمل عند انتقال العقود من شركة إلى أخرى بشكل مستمر؛ الأمر الذي من شأنه أن يعوق تطور حياتهم المهنية، ويؤثر سلبًا في استقرارهم المهني والنفسي…إلخ.

وقد ترتب على هذا الواقع المستجد ارتفاع عدد الشكاوى العمالية بسبب ظاهرة الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح)؛ الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استدامة أداء الشركات المتعاقدة، وبالتالي استدامة الوظائف للعاملين بمنشآت القطاع الخاص؛ إذ تشير الحالات الواردة إلى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن عدد العمال المنهاة خدماتهم قد بلغ (1538) خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وبالإشارة إلى ما تقدم؛ سنتطرق في التحقيق الصحفي التالي إلى العقود من الباطن وانعكاساتها على استدامة الوظائف للعاملين في القطاع الخاص، وإطارها القانوني، وضوابط التعامل معها، وأدوار عدد من الجهات ذات العلاقة والأدوار المنوطة بها، علاوةً على التحديات التي تعترضها، وتداعيات التنقل المستمر للعمال بين أصحاب العمل عند انتقال العقود من شركة إلى أخرى -ضمن هذا النوع من التعاقد- على الجوانب المهنية والنفسية والاجتماعية، والاطلاع على بعض القصص الواقعية التي تعرض لها العمال؛ نتيجة هذه العقود والممارسات التي تقوم بها بعض الشركات للتحايل على القانون.

العقود من الباطن ممارسة مشروعة متى ما خضعت لضوابط واضحة تحفظ جودة العمل وحقوق العمال

وتقول تركية بنت سعيد العدوية، المديرة العامة لتطوير الموارد البشرية والمحتوى المحلي بالجمعية العُمانية للطاقة (أوبال): العقود من الباطن تعد ممارسة مشروعة متى ما خضعت لضوابط واضحة، تحفظ جودة العمل وحقوق العمال، وتعمل الجمعية حاليًا مع وزارة الطاقة والمعادن على تفعيل إستراتيجية لإعادة توزيع القوى العاملة عند انتهاء العقود (الحيثيات التي لا تغطيها المادة 50 من قانون العمل)، بما يحدّ من فقدان الوظائف أو تسريح العمال قدر الإمكان، فضلا عن ذلك، تلعب الجمعية دورا استشاريا وتنفيذيا بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ووزارة العمل من خلال تقديم الأطر الإرشادية ومقترحات السياسات التي تضمن انتقالًا منظمًا للعقود والقوى العاملة والحد من حالات التسريح.

تركية بنت سعيد العدوية، المديرة العامة لتطوير الموارد البشرية والمحتوى المحلي بالجمعية العُمانية للطاقة (أوبال)

تتخذ بعض الشركات هذا النظام وسيلةً للتهرب من مسؤولياتها

ويتطرق المهندس محمد بن علي الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قائلًا: يُعد نظام العقود من الباطن أداةً اقتصادية مرنة تتيح للشركات المشغّلة تفويض بعض المهام في سلاسل الإنتاج إلى مشغّلين ثانويين أو مقاولين من الباطن، وهي ممارسة مشروعة تستند إلى أسس وقواعد تجارية واقتصادية، وتحكمها مبادئ العدالة والقوانين المحلية التي يفترض أن تساهم في الحفاظ على حقوق العمال ورفع كفاءة الأداء، إلا أنّ الواقع العملي، المثبت بالوقائع، يُخالف هذه الصورة النظرية؛ إذ تتخذ بعض الشركات هذا النظام وسيلةً للتهرب من مسؤولياتها، وعلى رأسها الالتزام بسياسات التعمين.

المهندس محمد بن علي الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

ويشير داؤود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل إلى أن سوق العمل في سلطنة عُمان -لا سيما قطاع المقاولات والإنشاءات- شهد توسعًا ملحوظًا في استخدام عقود المقاولات الفرعية (العقود من الباطن)، وقد رافق هذا التوسع تزايدٌ ملحوظ في حالات تشغيل القوى العاملة غير العُمانية لدى غير صاحب العمل المرخص له، بذريعة وجود عقود من الباطن، سواء أُبرمت فعليًا أو اُختلقتْ بأثر رجعي بعد ضبط المخالفة.

داؤود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل

تنظيم العقود من الباطن وضوابط التعامل مع الشركات المتعاقد معها

توضح تركية العدوية بأنه لا تزال هناك تحديات في تنظيم العقود من الباطن في قطاع النفط والغاز، إلا أن هناك عددًا من المبادرات والإجراءات يجري تنفيذها بهدف تقليل حدة هذه التحديات، أبرزها:

- المادة (50) من قانون العمل: تشكّل أساسًا قانونيًا لإعادة توزيع القوى العاملة عند انتهاء العقود، إذا توفّر نطاق العمل نفسه أو انتقل إلى متعاقد آخر، بما يضمن إعادة التوزيع بدلًا من التسريح.

- ما زال الإطار التنظيمي لنقل العقود والقوى العاملة المرتبطة بها بصورة منظمة قيد الإعداد، وستُدرج محددات هذا التنظيم اللائحة التنظيمية لقطاع النفط والغاز أو تنظيمها ضمن السياسات الداخلية للشركات.

- إستراتيجية إعادة توزيع العقود المنتهية: جرت إعادة توزيع القوى العاملة بين المشغّلين داخليا في قطاع النفط والغاز أو ضمن قاعدة أعضاء الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، قبل اللجوء إلى صندوق الأمان الوظيفي حلا أخيرا.

- اشتراطات المشغلين الرئيسيين/شركات الإنتاج: فُرضت نسب تعمين ملزمة، بالإضافة إلى الإلزام باشتراطات القيمة المحلية المضافة، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، واشتراطات تفتيش سكن العمال في مناطق الامتياز.

- الترخيص الأمني: ما زال قيد التطوير بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ومنشآت قطاع النفط والغاز، ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة العمل؛ بهدف فرض مزيد من الضوابط على دخول مواقع الامتياز ومراقبة عقود الباطن.

مثال: تقدمت شركة بطلب 30 عاملًا في مجال الصحة والسلامة المهنية، فاشترطت اللجنة تدريب 30 مواطنًا في المجال نفسه لإحلالهم بعد عامين (مدة ترخيص العمال غير العمانين).

انعكاسات التعاقد من الباطن على حقوق العمال في قطاع النفط والغاز

المهندس محمد الخالدي يقول: إنّ نظام التعاقد من الباطن لا يخلو من تحديات تتعلق بمدى التزام الشركات الثانوية بلوائح العمل والقوانين الوطنية؛ لكون الرقابة على هذه الشركات محدودة أو معقدة، خاصة مع انتشار مواقع عملها الجغرافية وتنوع العقود المنفذة تحت مظلة العقود الباطنية، ويواجه العاملون من جرّاء هذا النظام تحديات عديدة، أبزرها توقف الأجور خلال فترات انتقال المشاريع، وتجميد الزيادات السنوية، وتهميش الترقيات، والتنقل بين مواقع العمل بصورة مستمرة، وتغيير السكن بشكل دائم، والعمل ساعات طويلة دون تعويض، وضياع الخبرات المكتسبة نتيجة الانقطاع والتدوير المتكرر، فضلا عن غياب الاستقرار الاجتماعي والمالي، وهو ما يُشكّل ضغطًا نفسيًا ومهنيًا متراكمًا على العامل.

ويتحدث سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس النقابة العامة لقطاع النفط والغاز :عندما تسند الشركات الأم عقودا إلى مقاولين من الباطن، يُفترض الالتزام بالمادة (50) من قانون العمل التي تنظم نقل حقوق العمال، إلا أن الواقع يكشف تناقضًا؛ فالكثير من هذه الشركات تتجاهل أحكام القانون، مما يعرض العمال لانتهاكات متعددة، أبرزها:

أولا: انتهاكات مباشرة لحقوق العمال:

1- تغيير شروط العقود: تحويل عقود العمل من (غير محددة المدة) إلى (محددة المدة) دون مسوغ.

2- الحرمان من المستحقات: حرمان العامل من العلاوة السنوية؛ نظرًا لأنه لم يكمل المدة المطلوبة من الخدمة لاستحقاقها في الشركة الجديدة، إضافةً إلى حرمانه من التأمين الصحي وغيرها من المزايا.

3- تقييم الأداء الوظيفي: عدم تقييم أداء العامل بشكل عادل، بذريعة حاجة العامل للتأقلم مع الشركة الجديدة.

4- التسريح التعسفي: استغلال المادة (11) من القانون التي تحدد تعويضًا ماديا، حده الأقصى 12 راتبًا فقط، مما يشجّع على التسريح الممنهج.

ثانيا: التحايل على نسب التعمين:

– تسجيل احتياجات مصطنعة للقوى العاملة (مثلاً: 300 عامل غير عماني) لتقليل نسبة التعمين المطلوبة.

– التعاقد من الباطن مع 580 عاملا إضافيا لتجنب الالتزامات القانونية.

– حرمان القوى العاملة العمانية من فرص عمل مستقرة لصالح القوى العاملة غير العمانية.

ثالثا: الاستقرار الوظيفي والنقابي:

– تأثيرات نفسية واجتماعية: عدم الاستقرار المهني يؤدي إلى اضطرابات نفسية ومشكلات أُسرية.

– التأثير على استدامة العمل النقابي: إغلاق الشركات الفرعية بعد نقل العمال إليها، يُنهي الشرعية القانونية للنقابات العمالية، حتى لو انتقلت هيئتها الإدارية نفسها.

استخدام عقود الباطن لتسويغ تشغيل العمال لدى غير صاحب العمل الفعلي

ويضيف داؤود الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل: إنّ استخدام العقود من الباطن لتسويغ تشغيل العمال لدى غير صاحب العمل الفعلي، وسيلةٌ كثيرًا ما تتذرع بها الشركات للتهرب من الالتزامات القانونية التي ينص عليها قانون العمل، وتشمل هذه الظاهرة اصطناع عقود مؤرخة بأثر رجعي بعد اكتشاف المخالفة، وهذا يرجع إلى عدم وجود نص مباشر في قانون العمل يُنظم عقود العمل من الباطن، وإن تنظيم ذلك مرجعه قانون المعاملات المدنية، إلا أن ذلك لا يكفي لكونه تنظيما غير مفصل، وقد يتعارض مع طبيعة العمل؛ مما يفتح المجال لاجتهادات قانونية متباينة قد تُستغل للتهرب من القانون، وما يزيد الطين بِلة، تحديد الجهة المشرفة فعليًا على العمال في المشاريع التي تتعدد فيها الجهات المنفذة؛ مما يؤدي إلى غموض في تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع مخالفة أو نزاع؛ إذ تنص المادة (29) من قانون العمل على أنه: “يحظر على صاحب العمل الآتي:

١ – أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.

٢ – أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة“.

والمؤثمة بموجب المادة (143)، والتي تنص على أن تشغيل العامل بالمخالفة للمادة (29) يُعد جريمة، يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع ترحيل العامل ومنع المخالف من الاستقدام مدة لا تزيد على عامين، إلا أن المشرع العماني أوجد تنظيما ومعالجة لذلك من خلال القرار الوزاري، رقم 730/2024 بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص؛ إذ ينظم هذا القرار آلية الإعارة المؤقتة بين المنشآت، من خلال نماذج وضوابط رسمية تُبقي الإشراف الفعلي على العامل خاضعًا لصاحب الترخيص الأصلي؛ مما يُعد النموذج القانوني المعتمد لأي انتقال مؤقت للعمل، ورغم أن قانون المعاملات المدنية يجيز إسناد بعض الأعمال إلى مقاولين فرعيين، إلا أنّ هذه العقود لا تُعد مسوغًا قانونيًا لتشغيل العمال غير العمانيين لدى غير صاحب العمل المرخص له، ما لم تُتبع الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة، حسب القرار الوزاري المنظم للانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية، عليه فإن ما نتطلع إليه هو إصدار قرار وزاري ينظم عقود المقاولة من الباطن، يتضمن تعريفًا دقيقًا وشاملا لها، وضوابط استخدامها وشروطه، وآليات التسجيل والاعتماد.

زيادة أعداد المسرّحين بسبب العقود من الباطن وتأثيرها على استدامة الوظائف

وتكمل تركية العدوية: المبادرات التي أشرت لها سابقًا تهدُف إلى خفض أعداد المسرّحين من العمل، ومع تطبيق التراخيص المهنية ستتوفر قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تكشف القوى العاملة الماهرة، مما سيسهل إعادة تعيينهم داخل القطاع أو خارجه، إضافةً إلى ذلك، يجري العمل على ربط هذه البيانات بالمنصات الوطنية لرصد الاحتياجات الوظيفية (مثل منصة توطين)، مما يحد من تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية، ويعزز خطط الإحلال الصحيحة وتنفيذها.

- العامل المرخّص وفق المعايير المهنية يمكن نقله بسهولة بين الشركات دون إعادة تقييم شامل.

- وجود منصة بيانات يسهّل المطابقة السريعة بين الطلب (شركة جديدة) والعرض (عمال مرخّصون).

الوضع الحالي يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتفاع معدلات التسريح

ويضيف محمد الخالدي: عملية الانتقال بين العقود ليست سلسة بالقدر الكافي لتمنح العامل شعورًا بالأمان الوظيفي أو بالحماية من التعسف؛ إذ يساهم الوضع الحالي بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتفاع معدلات التسريح، نتيجة تعقيد إجراءات الانتقال، أو رفض الشركات الجديدة تقديم المزايا نفسها، أو الدخول في مساومات غير منصفة مع العمال.

الأثر النفسي والاجتماعي والمهني للتنقّل المستمر بين أصحاب العمل

وتوضح تركية العدوية بأن التنقل غير المنظم يخلق بطبيعته عدم استقرار نفسي ومهني، إلا أن تطوير منظومة الكفايات والرخص المهنية يدعم إستراتيجية إعادة التوزيع ويقلل الأثر السلبي عبر مسار مهني واضح، والاعتراف بالأقدمية والخبرة، وسياسات تقييم وترقٍ شفافة خلال عملية الانتقال.

تنقلات العمال المتكررة تجهض فرصهم في الترقي

ويقول محمد الخالدي: التنقلات المتكررة لهؤلاء العمال بين مواقع العمل والشركات تُجهض فرصهم في الترقّي، وتُكرّس غياب السلم الوظيفي الذي يضمن الانتقال الأفقي أو الرأسي العادل في المسميات والدرجات المالية، وفي ظل هذا الغموض، تتذرع بعض الشركات بالكفاءة لرفض استيعاب بعض العمال عند انتقال العقود، رغم أن كثيرًا منهم يمتلكون خبرات طويلة اكتسبوها من عملهم في الميدان، أما إستراتيجية إعادة توزيع القوى العاملة بين الشركات الحاصلة على العقود -رغم كونها ممارسة إيجابية في جوهرها- ما تزال تفتقر إلى ضوابط إجرائية واضحة تضمن انتقالًا سلسًا يحمي العامل من الدخول في منطقة رمادية أو الوقوع في فجوة قانونية.

دور الجمعيات المهنية في تطبيق هذا النظام

ويضيف الخالدي: تكرر بعض الجمعيات المهنية في مختلف المحافل أن العقود من الباطن تمثل نشاطًا قانونيًا مشروعًا، ساهم في تحسين جودة العمل وساهمت مراقبته –بحسب وصفها– في ضمان حقوق العمال، غير أن الواقع الميداني يثبت عكس ذلك؛ إذ إنّ هذه المراقبة -إن وُجدت أصلًا- فهي في الغالب قاصرة وعاجزة عن أن تشكل حاجزًا منيعًا أمام مسلسل تسريح العمال المتكرر، ولا يمكن لتلك الجمعيات أن تنهض بدور الجهة الرقابية؛ فهي بطبيعتها كيانات استشارية في سوق العمل، ولا تملك الصلاحيات أو الأدوات التنفيذية التي تمكّنها من فرض اشتراطات حازمة على الشركات المشغلة أو المقاولين من الباطن، ولهذا يشتكي العديد من العمال -لا سيما في مناطق الامتياز- من غياب الرقابة الفعلية على أداء شركات المقاولة الثانوية، خصوصًا في ما يتعلق بمزاياهم الوظيفية، ومساراتهم المهنية، أو ظروف سكنهم.

التعمين

ويشير محمد الخالدي: فيما يتصل بأحكام التعمين، فقد أصبحت بعض الشركات من الباطن مجرد غطاء لتجاوز النسب القانونية، وهو ما يظهر جليًا في قطاع النفط والغاز، حيث تُسجَّل الشركات المشغلة نسب تعمين مرتفعة على الورق، في حين تعتمد فعليًا على شركات مقاولة ذات نسب تعمين متدنية، بذريعة أن الوظائف المنفذة بسيطة ولا تتطلب مهارات وطنية.

المبادرات

وتتحدث تركية العدوية عن المبادرات التي قامت بها الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) لتحقيق التوازن بين عدم تأثر حقوق العمال ومزاياهم في الشركات المتعاقد معها من الباطن، وبين ضمان استدامة هذه الشركات، وتشمل هذه المبادرات التالي:

- تشغيل وحدة المهارات القطاعية لقطاع الطاقة والمعادن، والتي تقوم بالأعمال التالية:

- استشراف الطلب على المهارات: تحليل المشاريع الحالية والمستقبلية لتوقع الوظائف والمهارات المطلوبة.

- تحليل الوظائف والأدوار الحرجة: تحديد الوظائف الأكثر تأثيرًا على استمرارية العمليات، وتحقيق الأهداف الوطنية في القيمة المحلية المضافة، والحياد الصفري، والتحول في الطاقة.

- تطوير المعايير المهنية الوطنية: وضع معايير الكفاءة والمعرفة والمهارات والسلوكيات لكل دور وظيفي.

- أنظمة التقييم والترخيص المهني: تصميم اختبارات/مراكز تقييم ومتطلبات منح (الرخصة المهنية).

- إعادة التوزيع والتوظيف: إنشاء قوائم ومنصات للعاملين المرخّصين لتسهيل إعادة توزيعهم عند انتقال العقود.

- مواءمة التعليم والتدريب: توجيه مؤسسات التدريب والجامعات لتحديث المناهج وفق المعايير المهنية الوطنية.

- شهادة القيمة المحلية المضافة: يجري حاليا تطوير نظام الشهادة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، ويتوقع تطبيقها أولًا على الشركات الكبرى، ثم التوسّع لتشمل المقاولين من الباطن، مما سيساعد على تدقيق بيانات العاملين.

- تم أيضا تدشين معيار رفاهية العمال عام 2024، والذي يركز على حقوق العمال ومزاياهم.

مبادرات واعدة، لكن ينبغي تطبيقها على أرض الواقع…

ويكمل محمد الخالدي: إن المبادرات المقدمة في إطار وحدة المهارات القطاعية -والتي تشمل تطوير المعايير المهنية، ونُظم التقييم والترخيص، وما يصدر عن لجان الحوكمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة- مبادرات واعدة، لكن ينبغي الاستمرار في دعمها والتفاعل معها بشكل إيجابي، إلا أن هذه المبادرات -ما لم تُطبّق على أرض الواقع- تظل مبادرات ورقية لا تنعكس فعليًا على بيئة العمل، ولا تحقق الغاية المنشودة منها.

العاملون في الشركات المتعاقدة من الباطن هم الفئة الأكثر تضررًا

ويضيف الخالدي: يُلاحظ أن العاملين في الشركات المتعاقدة من الباطن هم الفئة الأكثر تضررًا؛ إذ تؤكد بيانات المسرّحين من العمل، بجانب الشهادات الميدانية -التي تُجمع من خلال التواصل المباشر مع العمال– على ضعف نشر الوعي بهذه المبادرات داخل تلك الشركات، سواء على مستوى الإدارات أو العمال أنفسهم.

من وسيلة لتثبيت القوى العاملة الماهرة إلى وسيلة لتسويغ تسريح من لا يُراد قبولهم

ويكمل الخالدي: من المعروف أن الغاية الأساسية من نظم التقييم تتمثل في إعادة توزيع القوى العاملة العمانية بين الشركات وفق كفاءاتهم الفعلية، إلا أن التطبيق الحالي لهذه النظم لا يستند إلى سجلات كفاءة معتمدة من جميع الأطراف المعنية، ما يفقدها موضوعيتها ويفتح الباب لاستخدامها أداة انتقائية، تُفضي إلى استبعاد العمال الذين لا ترغب الشركات في استيعابهم، لا على أساس كفاءاتهم، بل وفق معايير غير واضحة، وبهذا تتحول المبادرة من وسيلة لتثبيت القوى العاملة الماهرة إلى وسيلة لتسويغ تسريح من لا يُراد قبولهم، في صورة تعكس انتهاكا صريحا للوائح والقوانين التي يفترض أن تقوم عليها هذه السياسات.

وسيلةً لتجنب دفع رواتب مجزية

ويقول محمد الخالدي: تشير الإحصائيات إلى أن قطاع النفط والغاز هو الأعلى من حيث عدد حالات التسريح، ويُعزى ذلك – على الأرجح – إلى عدة عوامل، من أبرزها ضخامة هذا القطاع وتسارع وتيرة العقود البينية، إضافة إلى التنقل المتكرر بين الشركات، كما يُحتمل أن يكون هذا الواقع نتيجة لمحاولات بعض الشركات تقليص بنود الإنفاق من خلال إسناد عدد من المشاريع إلى مقاولين من الباطن، وهو ما يُنفذ غالبًا على حساب حقوق العمال، وفي كثير من الحالات، يُستخدم نظام العقود من الباطن وسيلة لتجنب دفع رواتب مجزية، أو للحد من تصاعد الأجور السنوية، مما يُشكل ضغطًا متزايدًا على صندوق الأمان الوظيفي، الذي يواجه تحديات متصاعدة في استيعاب الأعداد المتنامية من المسرّحين، كما أن عمليات تدوير القوى العاملة لا تتم بسلاسة، وغالبًا ما تتطلب مددًا زمنية طويلة، ما يفاقم من معاناة العامل ويجعله عرضة لحالة من الفراغ المهني غير العادل.

أمام مستقبل مجهول…

ويؤكد محمد الخالدي: إنّ الأثر الناتج عن هذه الممارسات لا يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية قاسية، تؤثر في العامل وأسرته على حد سواء؛ فالعمل في هذه الشركات -وإن بدا مغريًا في ظاهره- هو في حقيقته محفوف بمخاطر عالية، ليس فقط ميدانيًا، بل من حيث غياب الرؤية المستقبلية والاستقرار الوظيفي؛ فالعامل يجد نفسه في كل نهاية عقد أمام مستقبل مجهول، دون ضمانات أو مسار مهني واضح.

ويوضح: إن هذا الواقع خلق حالة من النفور العام لدى فئة واسعة من الشباب العُماني تجاه العمل في الشركات المتعاقدة من الباطن، لما تخلّفه من شعور بالهشاشة وعدم الأمان، ومع ذلك، فإن شحّ المعروض من الوظائف وغياب البدائل يدفع الشاب العُماني مكرهًا إلى قبول هذا النوع من العمل، لا طوعًا، بل اضطرارًا، في ظل معادلة مختلّة لا تُمكّنه من بناء مستقبل حقيقي.

ممارسات تقوم بها بعض الشركات قي قطاع النفط والغاز

وقال سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس النقابة العامة لقطاع النفط والغاز: عندما تقوم شركات الامتياز أو الشركة الأم بإرساء عقد لإحدى الشركات يستوجب الالتزام بالمادة (50) من قانون العمل العماني، فيما يتعلق بمواصفات العقد السابق، ولكن مع الأسف الشديد، عند انتقال العقد العديد من هذه الشركات لا تلتزم بأصل المادة؛ إذ يصطدم العامل بالكثير من الإجراءات مع الشركة التي تم نقله إليها، كذلك لا يتم تقييم العامل تقييما عادلا، لكونه انتقل للعمل مع الشركة الحديثة، ويحتاج لمزيد من الوقت ليتمكن المشرفون من التعرف على أداء العامل المهني؛مما يؤخر تطور العامل مهنيا.

سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس النقابة العامة لقطاع النفط والغاز

تحايل على القانون

ويضيف سعيد المحروقي: تقوم كذلك بعض الشركات المتعاقد معها بحرمان العامل من بعض المزايا، مثل بطاقة التأمين الصحي وبعض الحقوق، بحكم عدم توفرها من الأساس، كما يتعرض بعض العمال إلى التسريح الممنهج؛ لكون التعويض الذي يقره قانون العمل لا يتجاوز 12 راتبًا، مما يمنح صاحب العمل اطمئنانًا من حيث التكلفة التعويضية؛ فمن المعروف بأن العمال هم الطرف الأضعف، مما يضطر العمال لتقديم شكاوى لدى الجهات المختصة.

التهرّب من نسب التعمين

ويكمل المحروقي: تتحايل بعض الشركات على نسب التعمين، وعلى سبيل المثال، احتاجت شركة ما مجموعة من العمال، يبلغ عددهم 1000، لكنها سجّلت احتياجها من القوى العاملة غير العمانية بعدد يبلغ 300، في حين تعاقدت مع شركات أخرى من الباطن لمجموعة من القوى العاملة غير العمانية، يبلغ عددها 580، لتغطية احتياجاتها الفعلية؛ مما يحرم العامل العماني من فرص عمل هو أحق بها من العامل غير العماني.

ويختتم سعيد المحروقي: إن بعض هذه العقود قد يُعدّ لها نهاية غير طيبة، وعلى سبيل المثال، يتم إسناد مشروع لإحدى الشركات، لتقوم الشركة التي فازت بالمشروع بإنشاء شركة حديثة تحت مظلة الشركة الأم، تعمل على نقل العمال إلى الشركة الحديثة، وفي فترة وجيزة أو قرب انتهاء المشروع تعلن عن التصفية والإغلاق لكي تتجاوز الالتزام القانوني، أضف إلى ذلك، ما يترتب عليه أيضًا من تأثيرات على العمل النقابي، لكون انتقال المشروع يكون تحت مسمى وسجل تجاري جديدين، وبذلك تنتهي الصفة الرسمية للنقابة العمالية، حتى لو انتقل جميع العاملين بالمنشأة مع الهيئة الإدارية.

الآثار المترتبة على الانتقال غير المنظم

ويصف محمد الخالدي الآثار المترتية من الانتقال غير المنظم في نظام العقود من الباطن قائلًا: في ظل هذه الظروف، لا مجال للحديث عن ترقيات، ولا عن مسارات وظيفية واضحة، ولا حتى عن إجازات منظمة أو بيئة عمل مستقرة؛ فالطموحات لدى هؤلاء العمال لا تتعدى الأساسيات الأولية للعمل اللائق، كالأجر المنتظم، والعقد المستقر، والحد الأدنى من الاحترام المهني؛ إذ يعكس الواقع الميداني بشكل جلي معاناة الكثير من العاملين وأسرهم، نتيجة غياب الانتقال السلس عند انتهاء العقود؛ ونتيجة عدم الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط في مراحل التسليم والتسلُّم، تتوقف الأجور فجأة، ويتضاعف القلق، ويتعمق الشعور بعدم التقدير، هكذا يُختزل هؤلاء العمال في أرقام قابلة للتبديل في كشوفات إدارية، دون اعتبار لمساراتهم المهنية أو تراكم خبراتهم.

إن غياب أنظمة ترقيات معتمدة، ومعايير واضحة تحفظ كرامتهم أو تضمن استمرارهم، كلها عوامل ترسم واقعًا صعبًا، يصعب قبوله، ويرهق العامل وأسرته نفسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، ما يجعل الحديث عن الاستقرار أو الطموح أو حتى الترقيات في بعض الأحيان مجرد حديث عن ترف، لا مكان له في بيئة لا تعترف إلا بالعقود والميزانيات.

خلاصةً لما تقدم، يمكن أن نستنتج من آراء المشاركين في التحقيق مجموعة من الحلول والمقترحات، نوضحها في التالي:

تركية بنت سعيد العدوية، المديرة العامة لتطوير الموارد البشرية والمحتوى المحلي بالجمعية العُمانية للطاقة (أوبال):

- منصة قطاعية لتبادل القوى العاملة، مدعومة بالتراخيص المهنية وبرامج التأهيل لرفع مهارات العمال عند الانتقال، خصوصًا في الوظائف الحرجة.

- سياسات واضحة للترقي والتقييم عند الانتقال لضمان استفادة العامل وتطوير مساره الوظيفي بدلًا من تضرره.

- بنود تعاقدية ملزمة للنقل المنظم للقوى العاملة (نسبة توظيف/إحلال، إشعار مسبق، تعويض عادل).

المهندس محمد بن علي الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان:

- نظام العقود من الباطن أداة تُضيف للاقتصاد قوةً إنتاجية وكفاءة تخصصية عالية، متى ما تمت ممارسته ضمن أطر تضمن تحقيق الغاية الحقيقية من وجوده، وهي تنظيم العمل وتوزيع المهام بكفاءة وعدالة، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى وجود تشريع واضح وإلزام قانوني يُحتّم على الشركات المشغّلة والمقاولة الالتزام بجميع ما يكفل حقوق العمال ويصونها.

- لا بد أن يخضع العاملون ضمن هذا النظام لإطار قانوني شامل يضمن لهم أجورًا منتظمة وزيادات سنوية عادلة، ويضع لهم مسارات ترقٍّ واضحة وسلالم مهنية شفافة، كما يتوجب على الشركات المشغلة أن تضمن سلاسة إجراءات الانتقال بين العقود، وأن يكون هذا الانتقال محكومًا بنصوص قانونية صريحة، بما يعزز من استقرار العامل ويمنحهم شعورًا بالأمان الوظيفي في بيئة العمل، حتى وإن تغيرت أطراف التشغيل.

داؤود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل:

إصدار قرار وزاري ينظم عقود المقاولة من الباطن، يتضمن تعريفًا دقيقًا وشاملا لها، وضوابط استخدامها وشروطه، وآليات التسجيل والاعتماد.

سعيد بن أحمد المحروقي، رئيس النقابة العامة لقطاع النفط والغاز:

- يجب أن تأخذ الموافقة على التعاقد مع شركات من الباطن من وزارة العمل، وأن تكون محدودة المدة، وملزمة مجموعةً من الشروط، منها التفتيش على مواقع الشركة، والتأكد من الاحتياج الفعلي للتعاقد من الباطن، كما يجب أن تكون الشركات المتعاقد معها بها عمال عمانيون بعقود عمل لا تقل عن عامين قابلة للتجديد.

- تُلزم الشركات التي تعمل بالتعاقد من الباطن تشغيل قوى عاملة عمانية في حال اتضح أن تعاقدها من الباطن مستمر أكثر من عامين، ويستثنى في ذلك المنشآت التي تفوز بعقد إنشائي لموقع كبير يحتاج لزيادة القوى العاملة في فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، وإذا كان المشروع المطروح يحتاج مدة أكثر بإمكان الشركة الأم تقسيم المشروع لعدة شركات لإنجازه.

- في حال تسريح عامل من العمل في واقعة تقديرية كفصل تعسفي بعد الجلوس مع الشركة والعامل في وزارة العمل، ينبغي أن يتم إحالته مباشرة إلى صندوق الحماية الاجتماعية إلى حين إغلاق القضية، وفي حال ثبت تعسف الشركة في قرار الفصل؛ تلتزم المنشأة بدفع جميع المبالغ التي تم دفعها للعامل من الصندوق.

- تشديد الرقابة على التعاقد من الباطن:

– اشتراط موافقة وزارة العمل المسبقة لكل عقد باطن.

– حصر الترخيص بالمهن غير المتوفرة محليا (كالقوى العاملة الفنية المتخصصة).

– تفتيش دوري على مواقع العمل للكشف عن الاحتياج الفعلي.

- ضمان حقوق العمال المنقولين:

– إلزام الشركة المستفيدة بحفظ حقوق العامل كاملة (مستحقات مالية، وتأمين صحي، وتقييم عادل).

– تطبيق المادة (50) من قانون العمل بشكل صارم، واعتبار الشركة الأم ضامنة للالتزام بها.

- دعم القوى العاملة العمانية:

– اشتراط وجود عمال عُمانيين بعقود لا تقل عن عامين في شركات الباطن.

– تحويل الشواغر الوظيفية الدائمة للقوى العاملة العمانية فور تجاوز عقد الباطن مدة عامين.

- مواجهة التهرب النقابي: تسهيل إجراءات تغيير اسم النقابة عند انتقال العمال جماعيًا إلى مشروع آخر.

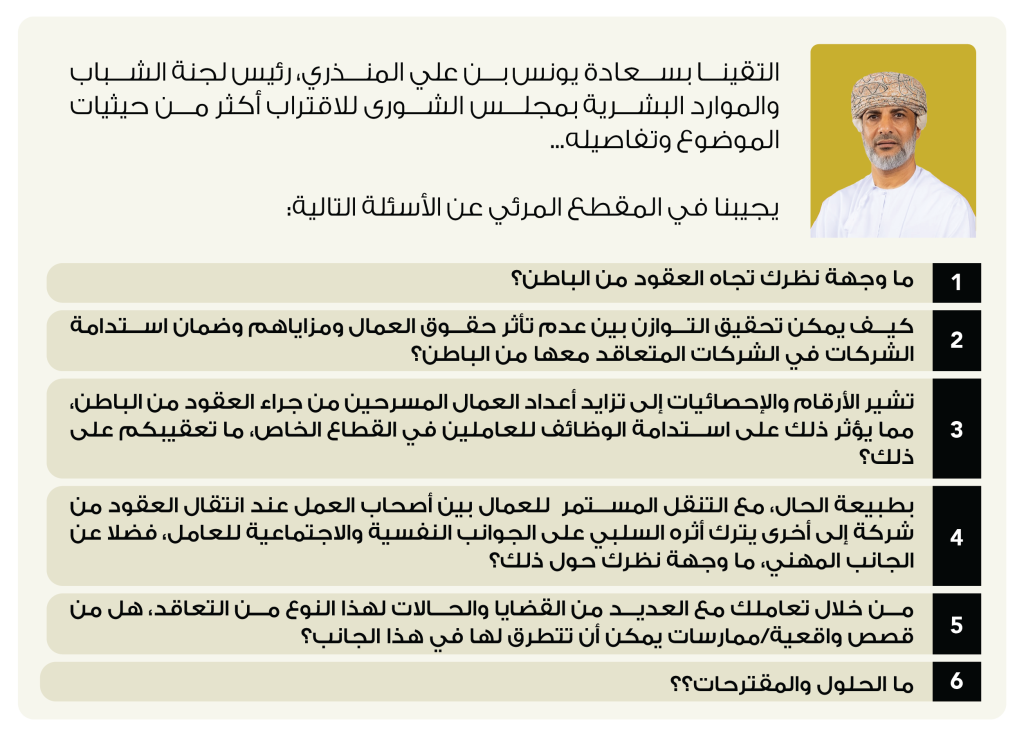

سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى:

- الجهات المختصة: الرقابة والتفتيش المستمر على العقود من الباطن، والتصدي للممارسات السلبية التي يمكن أن تقوم بها الشركات في هذا النوع من التعاقد، والوقوف على مختلف القضايا التي يمكن أن تؤثر على حقوق العمال وشروط عملهم وظروفه وفقًا للقانون.

- منشآت القطاع الخاص: توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للعمال، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية والاستقرار في بيئة العمل وروح الانتماء لدى العمال، مما يشجع على تعاونهم ودعمهم للشركة عند حدوث أزمات.

- العمال: أداء واجباتهم المطلوبة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة، والذي يفترض أن يقابله تقدير من قبل صاحب العمل من خلال مكافأتهم وإعطائهم جميع حقوقهم.